「ニューノーマル時代のDX」セミナーレポート

2021年1月14日に開催された「ニューノーマル時代のDX『販促×CS』」 のセミナーレポートをお届けします。

- セミナー名 「ニューノーマル時代のDX『販促×CS』」

- 主催者名 株式会社フジテックス

- 講師名

逸見光次郎氏、渡部弘毅氏、植野大輔氏 - 日時 令和 3 年 1月 14日 16 時~17 時30分

- 場所 ZOOM オンラインセミナー

- セミナー内容

第一部『CSがコロナ禍における重要な役割となる』~JOA CS分科会での議論を踏まえて~ 渡部弘毅氏

第二部『販売促進という言葉は、もはや死語』 植野大輔氏 - セミナー背景

業界の垣根を超えた競争の激化、消費者ニーズの変化の加速、慢性的な人手不足など、コロナウイルス感染拡大によって、流通小売業界では様々な課題が顕在化し、DXの必要性が加速しました。

一方で、本当の意味でのDXを推進できている流通小売業は非常に少ないというのが現状です。 その最たる原因と言われているのが、縦割り組織の壁で、DXを推進できる組織作りができていないことがボトルネックとなっています。 そこで今回は、業界でもいち早くDXを推進され、成果を出されたお二方に、CSと販促に焦点を当てて、DX推進を成功させるためのポイント、考え方、組織作りについてご講演をいただきました。

目次

第一部『CSがコロナ禍における重要な役割となる』

~JOA CS分科会での議論を踏まえて~

登壇者:渡部弘毅 氏

ISラボ 代表 / CS分科会リーダー

(元 日本アイ・ビー・エム株式会社)

日本ユニシス,日本IBM、日本テレネットを経て、2012年にISラボ設立。20年以上一貫してCRM分野に関わり、法人営業担当、ITの商品企画、戦略および業務改革コンサルタント、アウトソース事業での経営企画、事業企画を経験。現在は顧客体験価値の向上を切り口に、ロイヤルティマネジメントのコンサルティング活動中。著書:「心理ロイヤルティマーケティング」翔泳社 2019年12月

1. CSの定義・強み

1.1 CSの定義

①非対面でお客様とコミュニケーションをとる

②ヒューマンタッチなコミュニケーション要因をかかえる

③リアルタイムに集中管理されている

→この3つの要素を含んだ業務や組織体の総称

- Customer Service(表向きの略称)

- Customer Support

- Call Center

- Contact Center

1.2 CSの強味

①非対面でヒューマンタッチなコミュニケーションを担当する専任要員を有している。

➁お客様とのコミュニケーションをリアルタイム管理し、品質向上や効率化を図っていくマネジメントの能力を有している。

➂商品購入後のアフターサービス業務経験からの、数多くの知見を有している。

2.問題提起

オムニチャネルを議論するにあたって、最初に問題提起を行った。

問題

CSがお客様との重要な接点チャネルにも関わらず、小売業でのオムニチャネル議論の中では、あまり焦点とならない組織である。

⬇︎

問題解決のための仮説

オムニチャネルの本質を理解することで、CSの重要性や、存在価値を高めることが可能になるのでは?

3.オムニチャネルの本質とは

3.1対象範囲の拡大

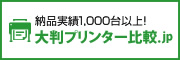

一般的にオムニチャネルとはプロセスのシームレスさ×チャネルシームレスさのことである。(図参照)

現在、購買体験とオンライン店舗・オフライン店舗に焦点が当てられている。しかし本来あるべきオムニチャネルの範囲とは、すべての範囲を差し、組織内のすべての部門に関わることである。(図参照)

購買体験のみならず、購入商品を通じて豊かな生活を支援するサービス(=カスタマーサクセス体験を支援するサービス)は小売業のあるべき姿として重要であるので、CSもオムニチャネル化において重要となる。

3.2クロスチャネルを超える

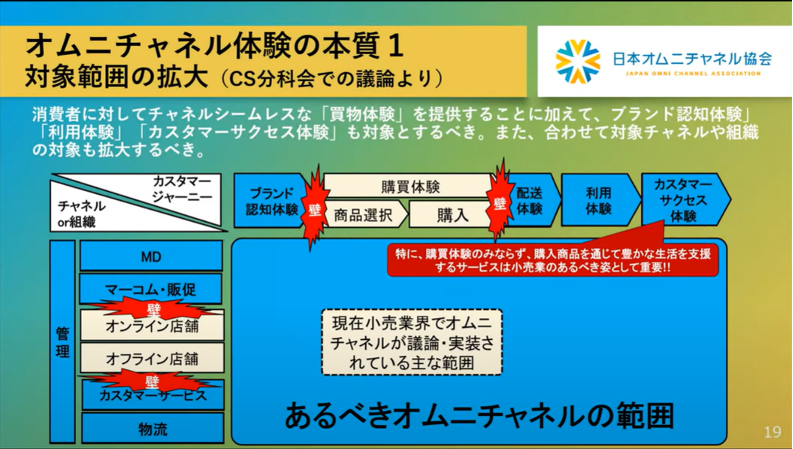

ムニチャネル体験は、クリック&コレクトやクリック&リザーブを超えたサービスを提供しなくてはいけない。

現在のDX改革の多くは、マルチチャネルからクロスチャネルへと変化している段階であり、オムニチャネル段階にはなかなか到達していない企業が多い。(図参照)

クロスチャネルを超えるためのポイント①

クロスチャネルはお客様向けにはシングルビューで統一されているが、社内はサイロ内での運営となっている。オムニチャネルは社内外でのシームレスな対応が必要となる。

クロスチャネルは商品の移動を主体とするサービス展開となるが、オムニチャネルはお客様の行動、体験(感情)を主体としてサービスを展開する。

したがって、オムニチャネル化には、社内でのお客様の感情等を踏まえたシームレスな情報共有が必要となる。

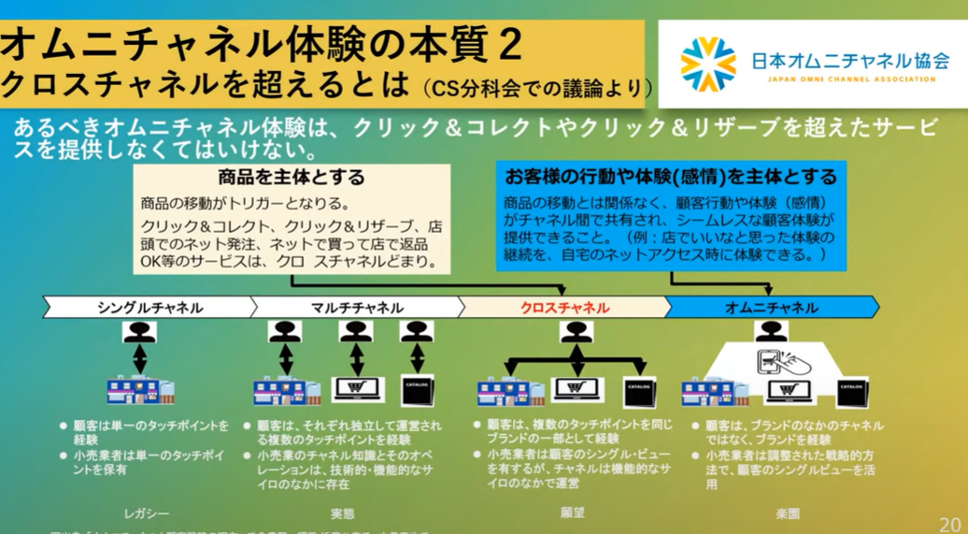

4.CSオムニチャネルハブ構想

実店舗とECのシームレスを実現するために、中間にCSを主体とする部門がハブの役割を担うことで、お客様のオムニチャネル体験を向上させることができる。

5.コロナ禍、アフターコロナ時代のオムニチャネルの成功要因

〈CSの組織力を全社の組織力にする〉

コロナ拡大期における実店舗スタッフの行動及び実態(外出自粛期間)

お客様:オンラインへの期待が高まった。

実店舗:販売機会の損失を回避するため、チャットやビデオコミニケーションでの接客をしたが、成功した事例の多くは、先進的かつスキルのある一部の店舗や店員に支えられていた。

結局のところ、オンライン接客の質は個人の接客スキルに依存している

ウィズコロナ・アフターコロナにおける実店舗スタッフの行動や実態

お客様:オンラインでの利便性は継続し、実店舗のコミュニケーションも併用したシームレスなオムニチャネル体験を期待する。

実店舗:お客様が店舗へ戻ってくることに伴い、オンライン接客から店舗接客に人員が割かれる。

その結果、オンライン接客へ手が回らなくなってしまうことが予想される。

このギャップ解消のために、CSの強味(1.2参照)を活かし以下の対策が可能である

- 非対面のコミュニケーションの専門部隊として、店舗の売り上げをカバーする。

- 組織の力としてオンライン接客の品質向上ノウハウを蓄積する。

- 購買体験のみならず、利用体験、カスタマーサクセス体験向上にむけて、プロアクティブにお客様とコミュニケーションをとることで、LTV、ロイヤルティの向上に繋げる。

- CSをオンライン接客の勤務場所とすることで、働き方改革に活用する。

実店舗スタッフ:コロナが落ち着けば実店舗での接客をし、コロナ拡大時はコンタクトセンターへ出勤しオンライン接客をする。

妊婦、立ち仕事が難しいスタッフ:コンタクトセンターでのオンライン接客をする。

併せて、在宅勤務としてCSを用いることも可能である。

6.まとめ

- 小売業のあるべき姿として、購買後のカスタマーサクセス体験の支援は重要な要素である。

- カスタマーサクセス体験を担当するCSも、オムニチャネル化において重要な役割となる。

- コロナ渦において、オンライン接客が重要となり、非対面のコミュニケーションの専門部隊であるCSが組織の力の一部となる。

- CSを働き方改革の一環として活用ができる。

第二部『販売促進という言葉は、もはや死語』

登壇者:植野大輔 氏

DX JAPAN 代表 / 販促分科会リーダー

(元 株式会社ファミリーマート)

三菱商事(情報産業グループ)に入社、在籍中にローソンに出向

その後、ボストンコンサルティンググループ(BCG)を経て、ファミリーマート澤田社長に招聘されて、ファミリーマート改革推進室長、マーケティング本部長、デジタル戦略部長を歴任。直近では、デジタル統括責任者として全社デジタル戦略の策定、ファミペイの垂直立上げ等のデジタルトランスフォーメーション(DX)を全面的に指揮した

2020年3月DX JAPANを設立、日本大手企業のDXを支援中

一般社団法人オムニチャネル協会 アドバイザー

1.販促分科会のフレームワーク

マーケティングをコアとして、顧客接点と推進体制における、企画、運用、効果検証のフェーズを定める。オムニチャネル時代に重要となる要素、変化する要素の議論を行う。

2.販売促進の定義

短期的に顧客の購買意欲を高め購買に至らせることが目的。

顧客とのあらゆるタッチポイントを活用して、コミュニケーション、インセンティブ等(値引き、クーポン)の提供、販売営業人員の訴求活動(スタッフの声がけ、おすすめ)を行うこと。

3.販促企画の事例研究

3.1販促企画の種類

① ディスカウントオファー

・店頭値引き・・・・・○○円引き、○○個買うと1個無料等

・レシートクーポン

② 非ディスカウントオファー・・・宝くじ、海外旅行プレゼント等

3.2 デジタル時代の販促の在り方

アナログ時代の単発的な値引き等による売り上げ獲得を目指すといった販促方法から、 ブランド体験などの非ディスカウントオファーによってお客様と繋がりながら、 継続的にお店に来ていただく、サービスを利用していただくという販促方法に変化している。

→短期で売り上げを上げる販売促進の定義が変化している。

4.販売促進の定義変化における議論のポイント

① 販売促進とは常時継続的に行う活動ではないか?

② 販売促進にはブランドの構築、ストーリーの浸透が含まれるべきではないか?

③ 追求すべきは短期販売ではなく、長期的な顧客収益ではないか?

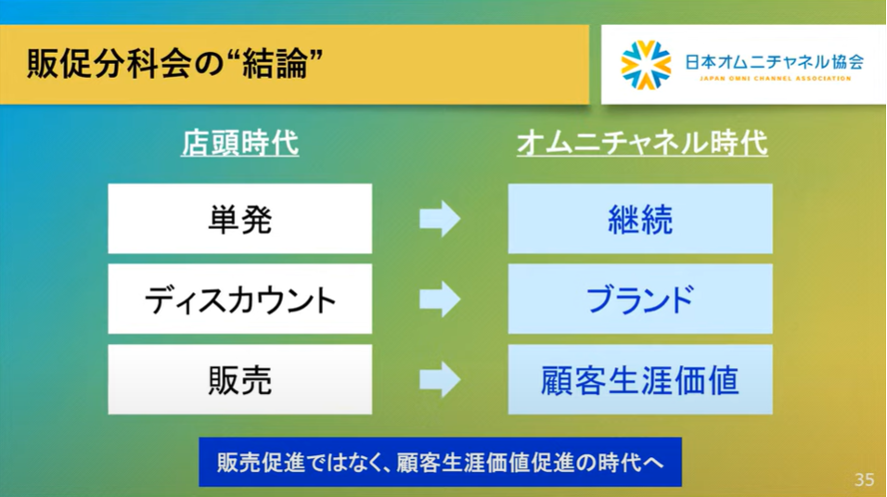

5.販促分科会の“結論”

店頭時代(スマホ普及前の時代)はお客様との接点が店頭のみであったので、単発の値引きにより店頭での販売をとにかく作ることが求められるという時代であった。

しかし、オムニチャネル時代では、店頭以外でお客様とのタッチポイントが多様にあるので、継続してお客様と繋がり、様々なコミュニケーションを図るべきである。

そして、お客様にブランド体験とストーリーを伝え、自社ブランドのファンとなっていただき、顧客生涯価値の促進をすべきである。

→販売促進ではなく、顧客生涯価値促進の時代へ

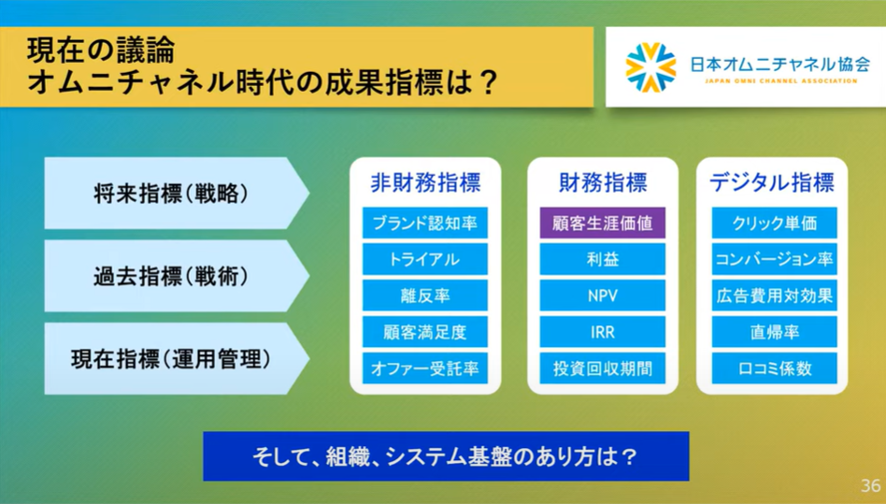

6.現在の議論

■オムニチャネル時代(顧客生涯価値促進)における、成果指標の設定

非財務指標、財務指標、デジタル指標を、将来指標、過去指標、現在指標の3つのレイヤーから考える。

7.まとめ

- アナログ時代のように単発的な値引きにより短期的な売り上げ向上を目指すのではなく、オムニチャネル時代では、継続的なお客様とのコミュニケーションによりブランドのファンになっていただき、LTVの最大化を目指すべきである。

- これからは販売促進ではなく顧客生涯価値促進をするべきできである。

第3部ディスカッション

~流通小売業でDXを実現する組織の作り方~

1.オムニチャネルの取り組みは本来DXの取組みそのもののはず。なぜそうなっていない企業が多いのか

- 一般的にDXを推進するのは経営トップとCDOであるが、DXをデザインする人、責任者がいない。

- DXにおけるゴールが短期的な売り上げ(購買)になっている。購買後にも範囲を広げ、トランスフォーメーションのアイディアをもっと出す必要がある。

- 短期的な数値に目が行ってしまい、顧客満足度(CSの活動)などの長期的な指標に焦点が当てられていない。

- 戦略投資として、日商を問わないという思い切りを持てていない。

- ビジネスモデルを作るDX部門は、思い切りのあるビジネスモデル作成のため、現場から遠い部門にするべきである。

- 部門間の悪い対立を無くすことが必要である。

- 主導権をどの部門が握る方が良いのかを決め切れていない状況にある。

(店舗サイドが最終的に動かないといけないのではないか?)

2.DXを実現するためにはどうすればいいのか?

- 理想形の方法と必要悪の方法がある。

理想形は、このような店舗が欲しい、こんな面白いアイディアを実現したいという変革野望ベースの方法である。

一方必要悪は、経営に対してDXを行わないと危険ということを、ロジカルに伝える方法である。 - POCを現場で行い、経営にメリットを伝えるという方法もある。